摘要:“37 天黄金救援期” 内成功开展辩护工作、维护当事人权益。

一、案情简介

2024 年 3、4 月份初,W某向G某提及某风湿补肾丸市场畅销,向其批发,建议G某批发拿药后去市场推销。此后,G某某利用空余时间通过抖音、快手等自媒体宣传寻找客源,药品销售之路G某依言而行,直到案发,G某销售了几十盒药,获利几千元。销售过程中,G某并不清楚此药的来源,所售药丸有标准外包装及使用说明,看似规范。

二、办案过程

接受委托,担任G某涉嫌生产销售假药案的辩护人后,韦端宁律师迅速及时会见,深入了解案件事实,仔细分析法律条文,进行了类案检索,审查逮捕期间,积极与检察官沟通,并递交详细书面不逮捕法律意见。

三、辩护思路

1、对涉案销售药品如何认定为假药。

2、G某是否具有销售假药的主观故意。

四、办案结果

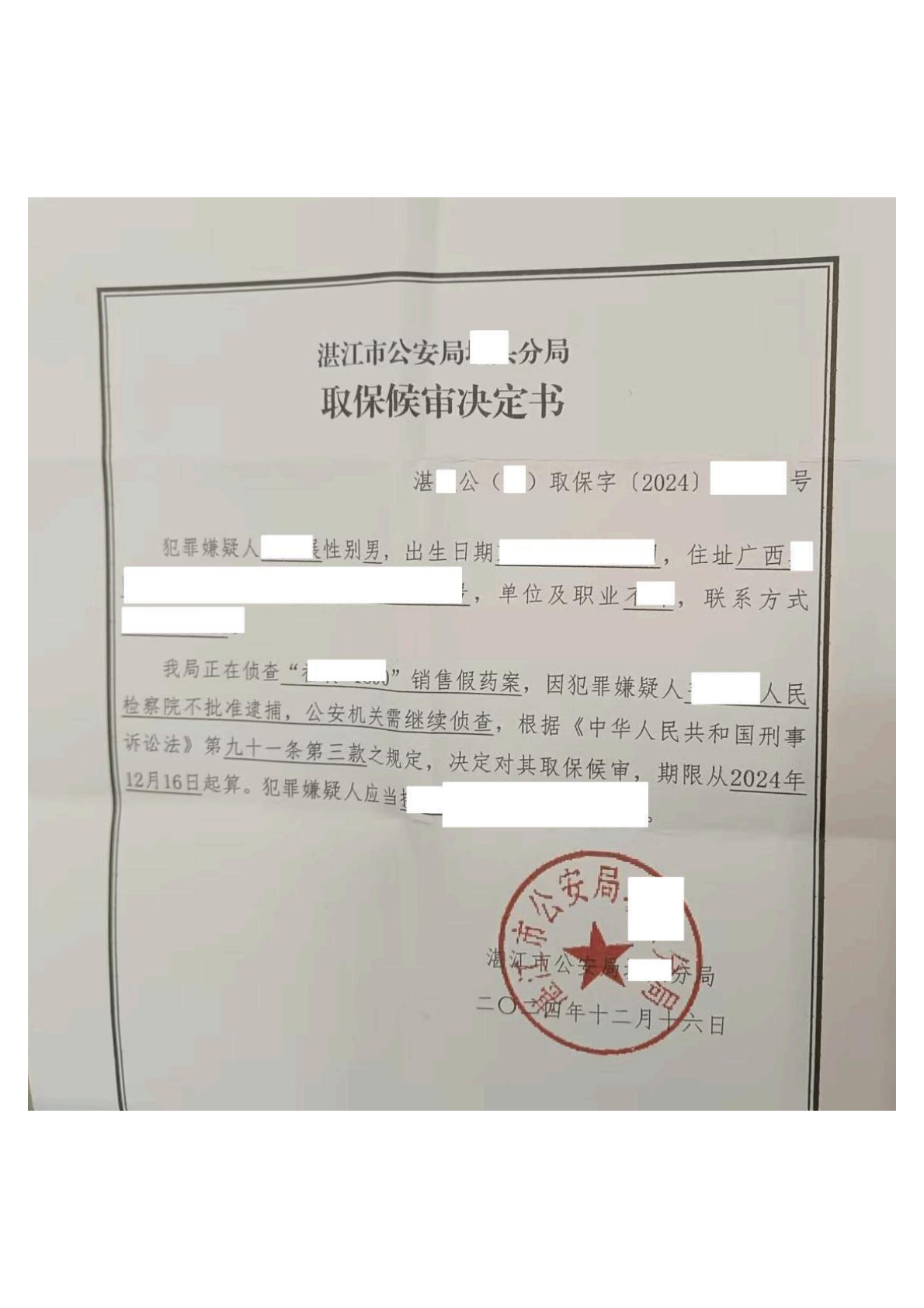

检察院作出不予逮捕决定,G某。

五、办案心得

作为处理G某销售假药案的辩护律师,当得知G某成功取保的那一刻,心中感慨万千。这个案件不仅是一次对法律专业能力的考验,更是一场法理与温情交融的执业之旅,让我收获了许多宝贵的心得。

1、精准把握案件事实细节。

办理本案,深入了解案件全貌是基础。在本案中,及时会见G某,详细询问G某涉案药品销售的整个流程,包括销售时间跨度、销售数量、获利金额等关键信息。同时,也着重了解他对药品来源、药品外包装及使用说明等情况的认知。正是对这些细节的充分掌握,才能清晰地勾勒出案件的基本轮廓,为后续的辩护策略制定提供坚实依据。

2、深度剖析法律条文适用

明确犯罪构成要件:法律依据是辩护的坚实基石,对法律条文精准把握非常重要。辩护人仔细研究《中华人民共和国》中关于的规定,明确该罪的构成要件,特别是主观故意方面的要求。同时依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》和《中华人民共和国药品管理法》等相关法律条文,精准界定 “假药” 的范畴,清晰知晓判断涉案药品是否为假药的关键标准。

紧扣法律要点辩护:就本案而言,判断涉案药品是否为假药是关键所在。依据《中华人民共和国药品管理法》第九十八条,药品成分与国家药品标准不符等情形才被认定为假药。而药品成分的确认,需要专业的化验、检验,这一细节成为辩护的突破点。辩护人抓住药品成分需经专业检验才能确认这一要点,论证G某作为非专业人士,根本无法仅凭肉眼判断药品成分是否符合国家标准,进而缺乏销售假药的主观故意,以此说明其行为可能不符合生产、销售假药罪的构成要件。

3、重视主观故意的认定与论证

主观故意是判断是否构成生产、销售假药罪的重要因素。不能仅依据客观销售行为就认定当事人明知所售为假药。在本案中,深入分析G某的认知能力和实际情况,强调他没有辨认药品成分的专业能力,且从药品外观及相关说明来看,他有理由相信所售药品并非假药。通过充分的证据和逻辑推理,向司法机关阐明G某主观上不存在销售假药的故意。

发表评论