一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名:

结果:判处十五年,并处人民币八万元

亮点:

通过类案检索系统论证财产刑裁量失衡,提交6份某某区同类案件判决数据;

精准区分“未流通毒品”与“已贩卖毒品”的社会危害性差异;

首次在认罪认罚案件中针对财产刑提出专项辩护。

案件焦点:

甲基苯丙胺99.55克中毒品性质的认定;

没收财产数额与犯罪情节的匹配性审查;

电子秤、手机等物品是否属于“供犯罪所用财物”。

封面语:“百克毒品案件中的财产刑博弈:类案数据驱动下的精准量刑辩护实践”

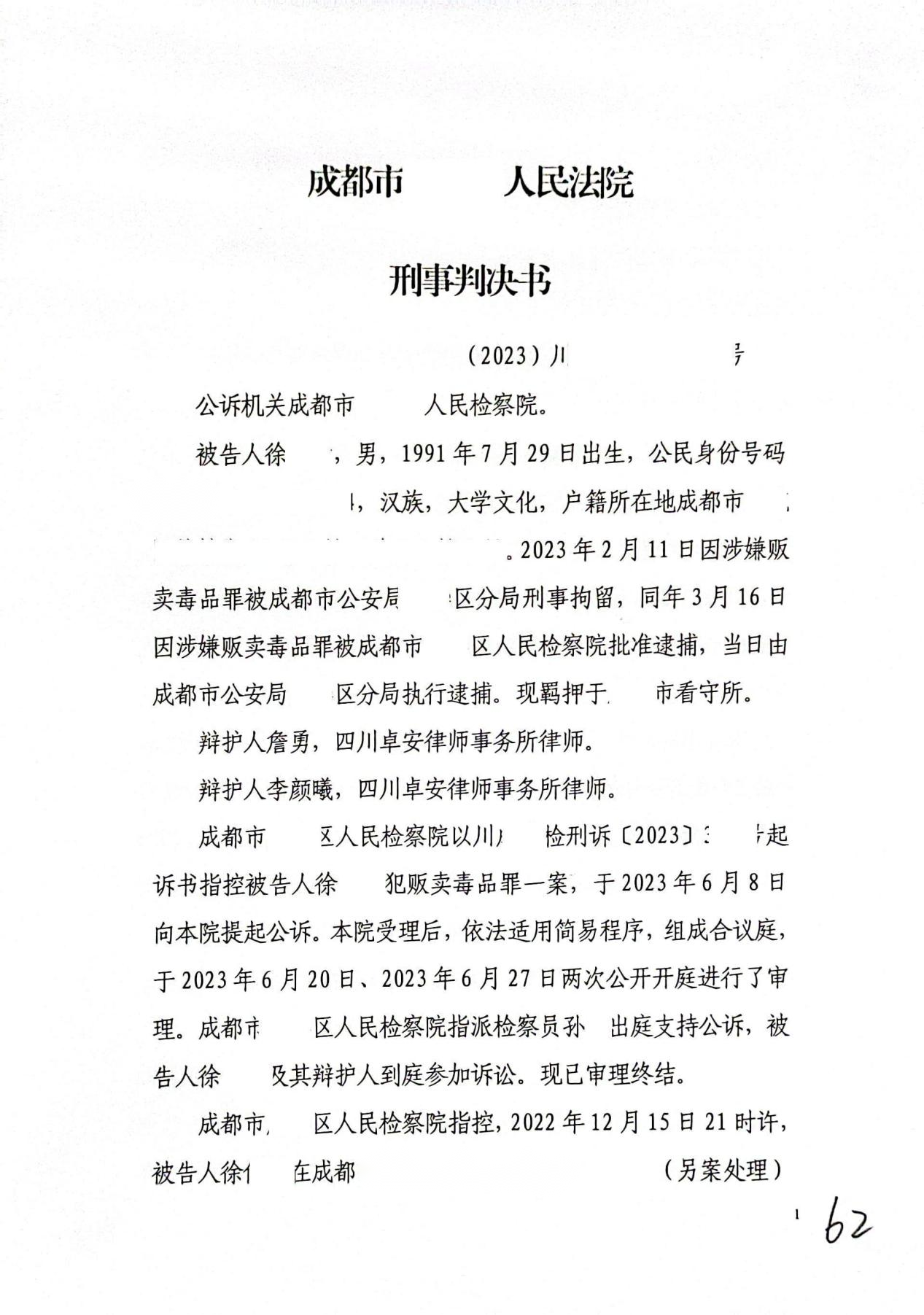

二、案情简介

- 当事人信息

被告人徐某:男,大学文化;

办案机关:某市某区公安局、检察院、法院。

- 关键时间轴

2022年12月-2023年2月:徐某三次向他人贩卖甲基苯丙胺共计6.6克;

2023年2月:侦查机关在其住所查获毒品99.55克;

2023年6月:法院采纳认罪认罚程序开庭审理。

- 案件基本事实

徐某被控贩卖毒品甲基苯丙胺6.6克,另在其住所查获毒品99.55克。机关以“贩卖毒品数量大”建议判处有期徒刑十五年,并处没收财产八万元。

三、办案过程

|

阶段 |

控方立场 |

辩方策略 |

证据对抗 |

|

侦查阶段 |

以查获毒品总量(106.15克)认定“数量大” |

论证查获毒品未流入社会,社会危害性显著降低 |

提交公安部《毒品案件量刑指导意见》关于“未流通毒品”的认定标准 |

|

审查起诉 |

主张没收财产应与毒品数量挂钩 |

引入类案检索报告:近三年同类案件财产刑均值为3万元 |

提供6份判决书比对表,证明8万元超出司法惯例 |

|

庭审阶段 |

认定手机、电子秤为犯罪工具 |

举证电子秤系生活用品,手机未直接用于毒品交易 |

调取徐某网购记录(电子秤购买于案发前2年)及通讯记录分析报告 |

四、办案思路

分层定性策略:

将查获毒品区分为“已贩卖”(6.6克)与“未流通”(99.55克),援引最高法指导案例(2019)最高法刑申256号,主张对未流通部分从宽评价;

针对扣押手机,论证其主要用于日常通讯,与毒品交易无直接关联。

数据化量刑辩护:

检索某某区2019-2022年15年有期徒刑毒品案件,绘制“毒品数量-财产刑”散点图,显示8万元为区间上限;

引用《武汉会议纪要》“没收财产应与获利情况挂钩”条款,举证徐某实际获利仅8100元。

认罪认罚专项突破:

在签署具结书后,单独就财产刑提出异议,避免“全盘接受”的辩护困境;

当庭播放徐某经济状况调查视频(月收入4000元,需赡养患病母亲),强化司法人道主义考量。

五、办案结果

法院认定查获毒品全部计入犯罪数量,维持“没收财产八万元”量刑建议,但采纳以下辩护成果:

电子秤不作为犯罪工具没收;

明确“未流通毒品”在量刑说理部分的单独评价;

为后续减刑、申诉预留证据接口(类案检索报告入卷)。

六、办案心得

认罪认罚案件的辩护空间:

财产刑、涉案财物处理等附加刑仍可独立辩护;

需在具结书中明确保留对部分量刑建议的异议权。

数据驱动辩护方法论:

类案检索应包含“裁判法院、主刑幅度、地域经济水平”三维度对比;

可视化数据展示(如散点图、刑期对比表)更易被法庭采信。

涉案财物辩护要点:

严格区分“生活用品”与“犯罪工具”的认定标准;

对于扣押多部电子设备,应逐项举证用途(如某手机仅用于点外卖)。

七、判决书

发表评论