一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名:

结果: 判处一年,二年,并处人民币四千元

亮点:

案发前全额退赃,主动修复法益;

成功援引司法解释及多省判例,主张扣除案发前已退还款项;

结合主客观要件,论证被告人无非法占有目的。

案件焦点:

案发前主动退赃是否影响诈骗罪成立及数额认定;

社保缴纳金额高于领取金额是否可阻却刑事可罚性;

自首、认罪认罚情节对量刑的实质影响。

封面语:

“以专业辩护促法益平衡,以案例援引彰司法温度——祁某诈骗案缓刑判决背后的辩护逻辑”

二、案情简介

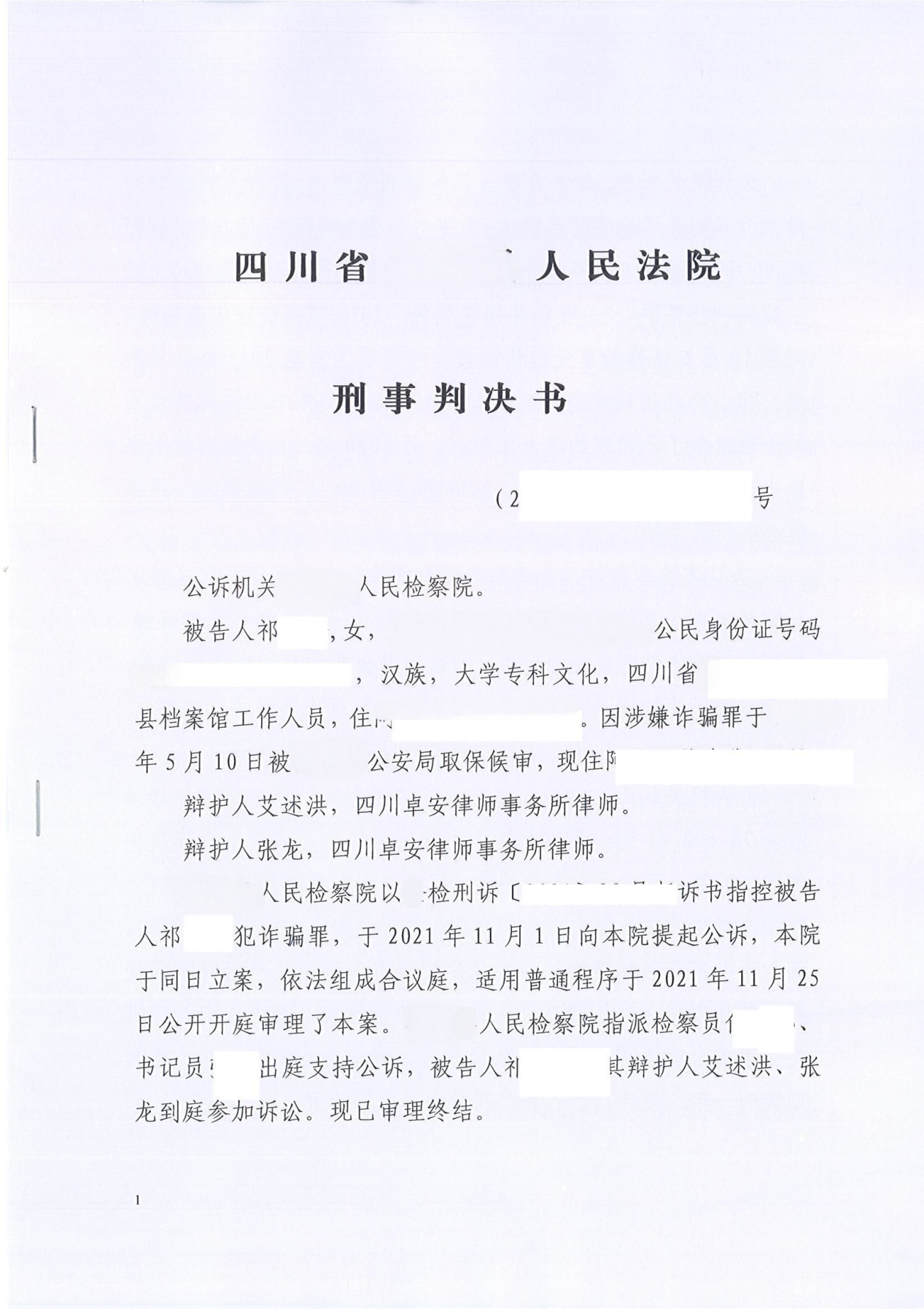

- 当事人信息

被告人:祁某,女,1977年生,某县档案馆工勤人员,户籍地某县某街(脱敏);

被害人:某县社会保险事务中心;

办案机关:某县公安局、某县人民检察院、某县人民法院。

- 关键时间轴

2005年11月:祁某以虚假户籍参保;

2015年10月:祁某申请退休并领取养老金;

2021年3月:祁某主动退还全部养老金7.6万元;

2021年4月:公安机关立案,祁某经电话传唤到案;

2021年11月:法院开庭审理并宣判缓刑。

- 案件基本事实

祁某早年通过虚假户籍参保,累计领取养老金7.6万元,后因社保系统数据核查发现问题。祁某在社保部门正式介入前主动退还全部款项,并配合调查。

三、办案过程

- 阶段化辩护策略

|

阶段 |

控方立场 |

辩方策略 |

证据对抗要点 |

|

侦查阶段 |

指控诈骗数额7.6万元,强调主观恶意 |

申请调取社保局通知记录、通话记录 |

质疑社保局“锁定”身份的时间节点 |

|

审查起诉 |

建议实刑 |

提交退赃凭证、缴纳社保费用证据 |

论证未造成实际损失 |

|

庭审阶段 |

坚持诈骗罪定性 |

援引司法解释、类案判例 |

主客观要件分离分析 |

- 核心工作

梳理祁某10年社保缴费记录(累计10万元),证明其缴纳金额高于领取金额;

收集全国范围内“案发前退赃不构罪”判例,形成类案检索报告;

结合《刑事审判参考》指导案例,论证祁某无非法占有目的。

四、办案思路

1.突破点:刑事可罚性阻却

客观层面:退赃全额+缴纳金额覆盖损失→无实质法益侵害;

主观层面:主动咨询、退款行为→否定非法占有目的;

法律依据:最高法《关于申付强诈骗案电话答复》《刑事审判参考》第13X3号案。

2,量刑辩护:谦抑性原则

自首情节:经电话传唤到案并如实供述,依法减轻处罚;

认罪认罚:签署具结书,庭前预缴罚金;

社会效果:军人家庭贡献、子女就学等酌定从轻因素。

3.类案支撑

引用四川、河南、广东等地6份判例,证明“退赃扣除”司法共识;

对比最高检不起诉案例,凸显本案情节更轻微。

五、办案结果

法院采纳辩护人关于自首、退赃、认罪认罚等量刑意见,认定祁某构成诈骗罪但情节轻微,最终判处有期徒刑一年缓刑二年,罚金四千元。判决后未上诉,现已生效。

六、办案心得

证据精细化审查:通过ETC记录、社保缴费明细等客观证据,重构“主动退赃”时间线,打破控方“事后补救”指控;

类案检索必要性:跨省判例援引显著增强说服力,尤其在与检察官沟通阶段,类案报告成为协商量刑关键工具;

情理法融合:在法律论证中融入家庭背景、社会贡献等情节,推动司法裁量向“修复性司法”倾斜;

程序权利保障:及时申请调取通话记录、社保内部文件,弥补证据链缺口,充分践行“存疑有利于被告人”原则。

七、判决书

发表评论