一、案件结果、亮点、焦点、封面语

罪名:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

结果:判处9个月,1万元(较同类案件量刑减轻)

亮点:

- 成功论证主观“明知”证据不足,推动法院采纳认定

- 结合自首、初犯、家庭困难等情节争取从宽处罚

- 精准区分“帮信罪”与“掩隐罪”的辩护策略

案件焦点:

- 主观是否“明知”资金系犯罪所得

- 中主从犯的认定

- 自首情节对量刑的影响

封面语:“法律教育缺失下的误入歧途——青年因‘兼职’卷入两卡犯罪的罪与罚"

二、案情简介

- 当事人信息

被告人:罗某(化名),男,1995年生,无业,家庭经济困难

被害人:王某、裴某(被诈骗案受害人,涉案金额6.75万元)

办案机关:C市公安局某区分局侦查→某区检察院起诉→某区法院审理

- 关键时间轴

2024.2.24:罗某等3人通过“飞机群”兼职参与资金转移

2024.2.29:罗某经电话通知主动投案

2024.3.1:被刑事拘留→4.3日批捕

2024.8.27:检察院起诉→9.18日法院判决

- 案件基本事实

罗某与同案犯在茶楼包间内,利用他人银行卡转移资金23万余元(其中6.75万元系诈骗资金),罗某未实际获利。

三、办案过程

- 辩护策略

|

阶段 |

控方立场 |

辩方策略 |

证据对抗 |

|

侦查阶段 |

认定主观“明知”,建议批捕 |

提交自首证明、家庭困难材料 |

质疑“明知”证据链完整性 |

|

审查起诉 |

以掩隐罪起诉,建议实刑 |

提出罪名争议(应定帮信罪) |

引用《断卡会议纪要》区分两罪 |

|

庭审阶段 |

强调涉案金额23万元 |

主张以查明的6.75万元为量刑依据 |

提交类案判决(附件1)及病历(附件2) |

- 关键行动

多次会见:核实罗某对资金性质的认知程度

团队研讨:对比掩隐罪与帮信罪的构成要件差异

沟通检法:提交《辩护意见书》及申请

四、办案思路

- 主观故意辩护

争议点:罗某称“不知资金系犯罪所得”,仅偶然听闻侦查人员提及

法律依据:根据《》第312条,掩隐罪需证明“明知”,辩护人主张存疑利益归于被告人

- 主从犯区分

从犯依据:

非组织者,听从“飞机群”指令

未实际获利(同案犯仅分得200元)

引用类案(牛某某诈骗案)证明幕后未到案不影响从犯认定

- 量刑情节

自首:电话通知到案→符合《刑事审判参考》第354号认定标准

家庭困难:父亲脑梗中风(附件2病历),罗某系家庭主要劳动力

五、办案结果

法院采纳辩护意见,认定罗某为从犯、具有自首情节,判处有期徒刑9个月(低于同案犯刑期),罚金1万元。

六、办案心得

- 两卡犯罪辩护要点:

主观“明知”是核心争议,需结合当事人认知能力、获利情况综合判断

掩隐罪与帮信罪的区分直接影响量刑,需精准引用司法解释(如《断卡会议纪要》)

- 青年犯罪的社会反思:

法律意识淡薄是此类案件高发主因,家庭、学校应加强普法教育

辩护中需平衡法律效果与社会效果,避免“一刀切”严惩

- 程序正义价值:

自首、认罪认罚等情节的充分论证可实质性影响量刑

类案检索与法官沟通是有效辩护的关键

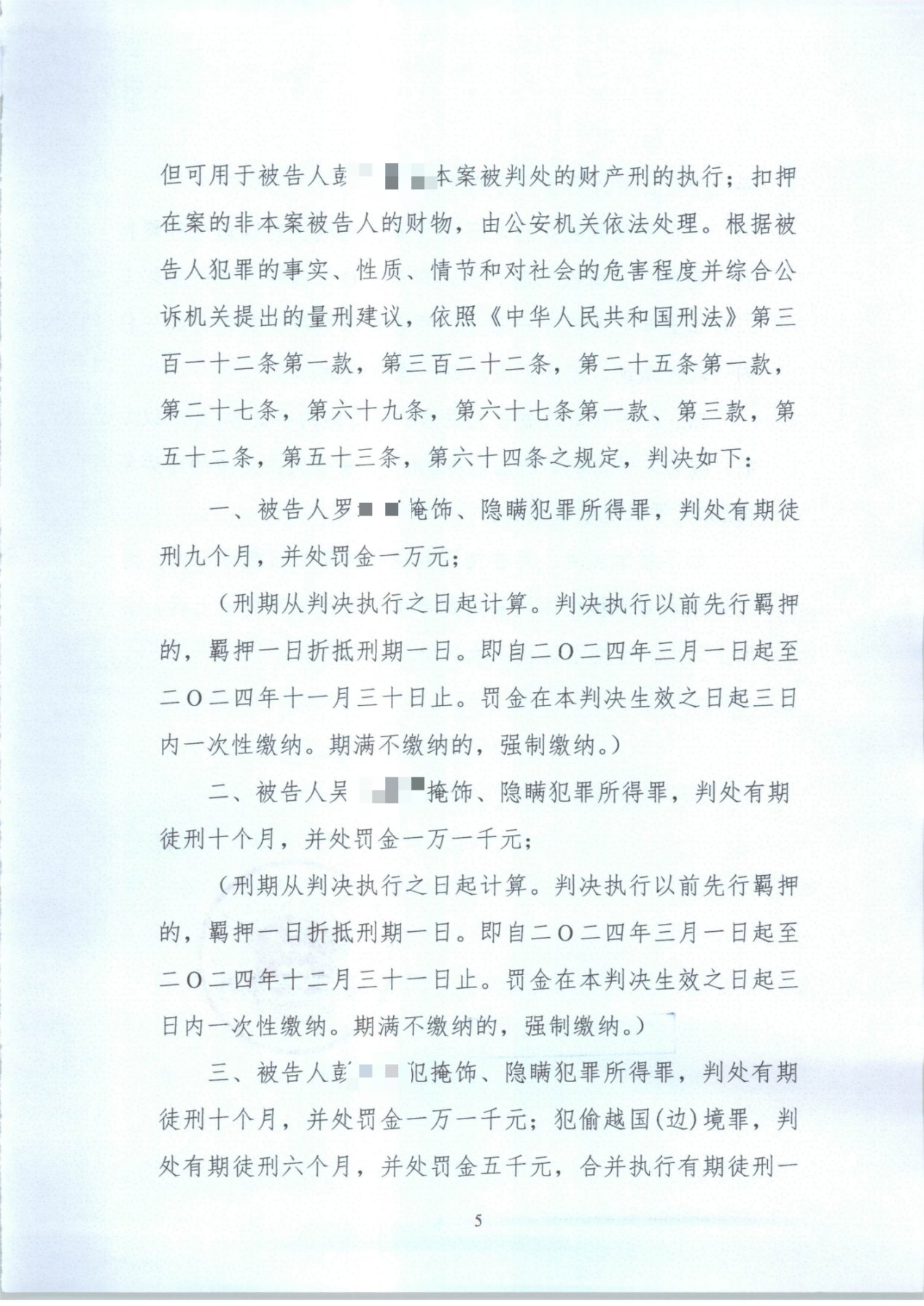

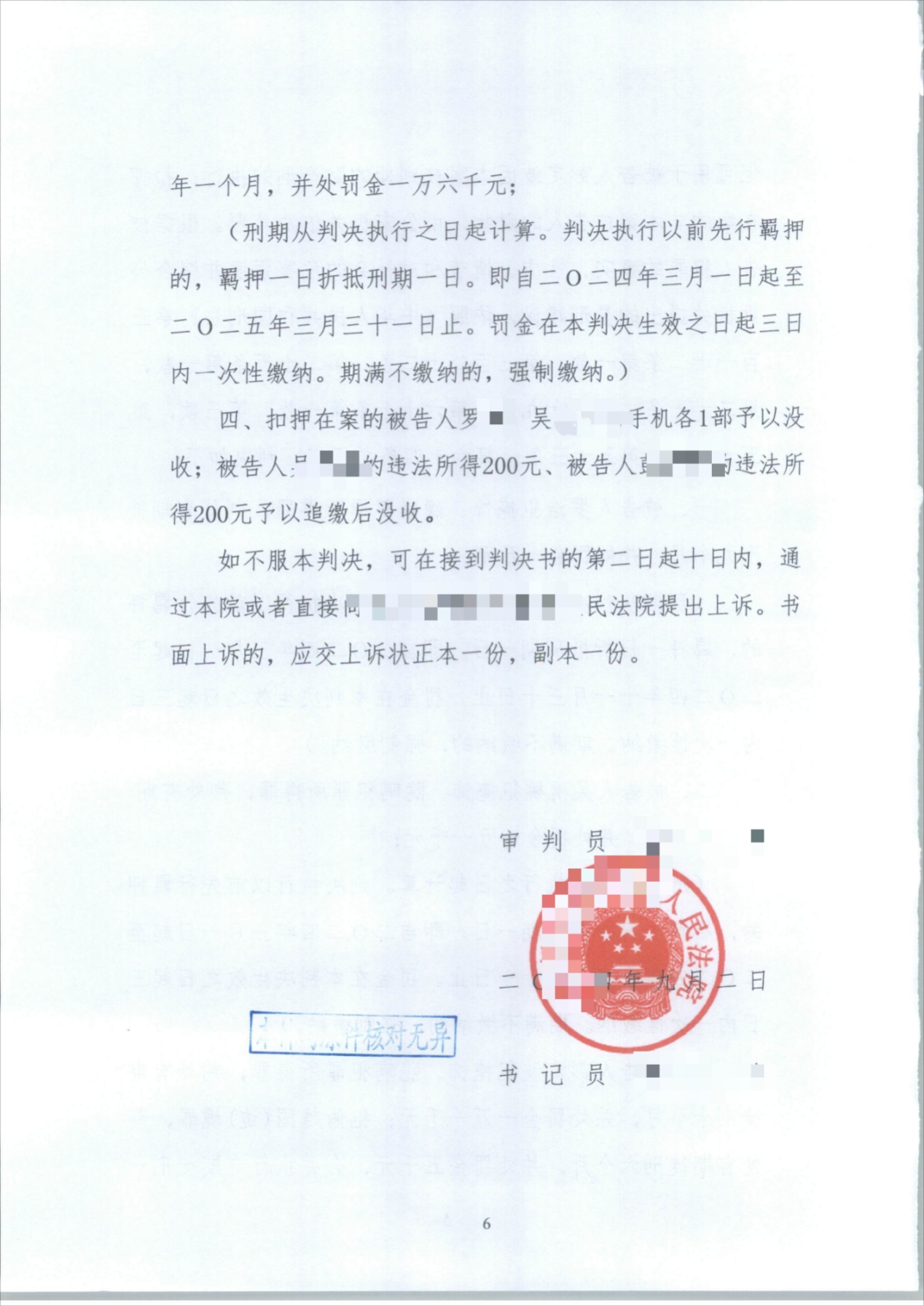

七、判决书

发表评论