一、案件结果、亮点、焦点、封面语

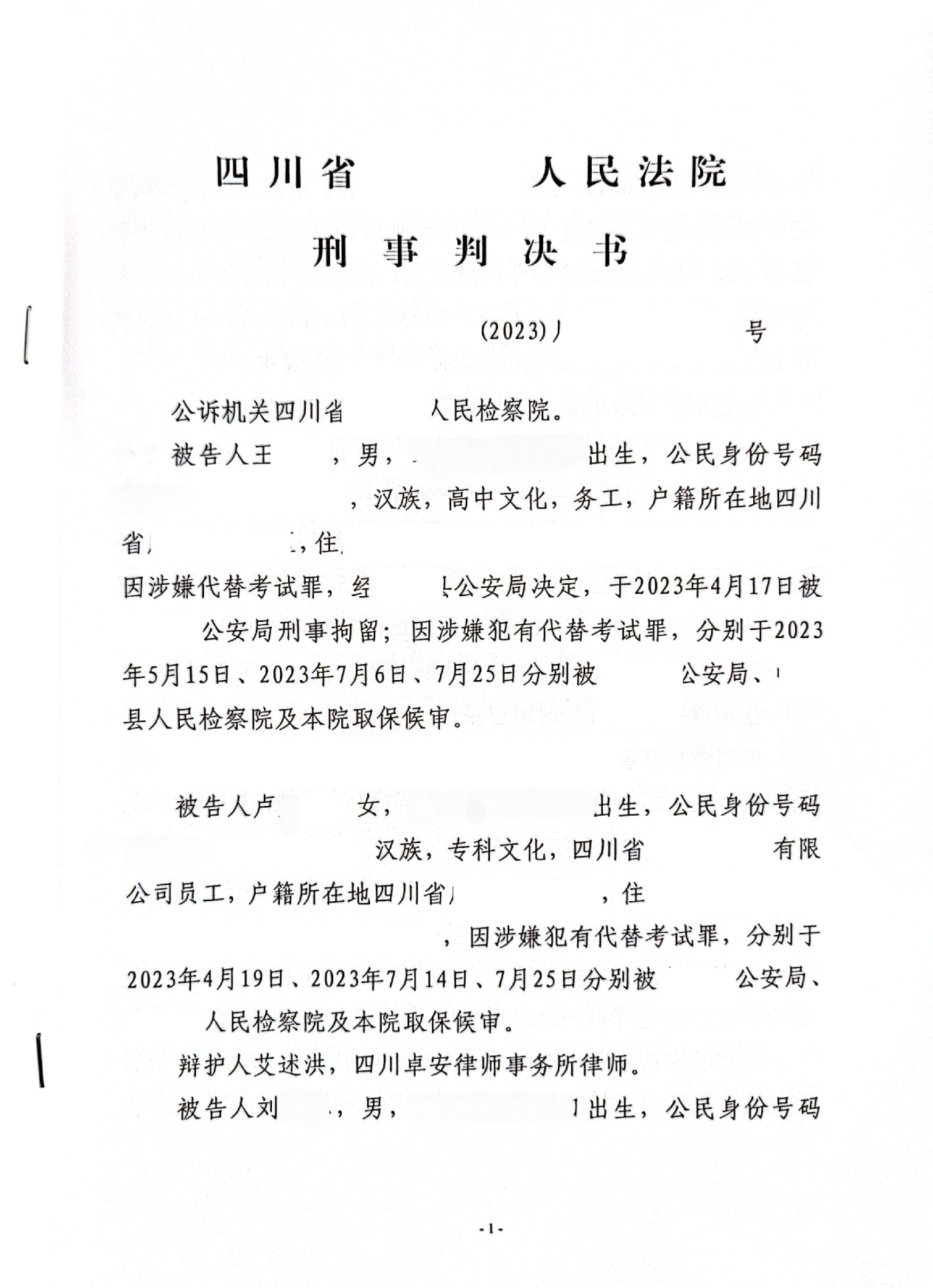

罪名:组织考试作弊罪(一审判决)

结果:被告人卢某某被判处六个月,一年,并处人民币五千元;同案犯王某某(组织者)获刑更重。

亮点:

-

成功争取缓刑,最大限度降低刑罚对当事人生活的影响;

-

通过类案检索与法律适用抗辩,虽罪名未被变更,但量刑显著优于组织考试作弊罪基准刑;

-

自首、立功情节被法院采纳,体现有效辩护价值。

焦点:

-

替考行为性质认定争议(组织考试作弊罪 代替考试罪);

-

辩护人提出的“情节轻微”“初犯偶犯”“自首立功”等量刑情节的采纳。

封面语:

“替考案件中精准区分罪质,以类案检索突破法律适用瓶颈——记一起组织考试作弊罪的成功辩护”

二、案情简介

1. 当事人信息

- 嫌疑人/被告人:卢某某,女,1970年代生,专科文化,某房地产公司员工,因涉嫌代替考试罪于2023年4月被。

- 关联人员:王某某(男,组织者)、刘某某(替考者)、何某某(替考者)。

- 办案机关:四川省XX县人民检察院、XX县人民法院。

2. 关键时间轴

- 2023年4月:卢某某经电话传唤到案,如实供述并规劝同案犯自首;

- 2023年7月:案件移送审查起诉,签署认罪认罚具结书;

- 2023年9月:法院公开开庭审理,采纳辩护意见部分量刑情节。

3. 案件基本事实

卢某某受朋友委托协助解决学历提升问题,通过中间人王某某联系两名替考者(刘某某、何某某)代替高标、林X参加成人自考。卢某某负责收集报考信息、传递资料,未直接参与考试实施,亦未从中获利。法院认定其行为构成组织考试作弊罪,但因自首、立功、初犯等情节从轻处罚。

三、办案过程

|

阶段 |

控方立场 |

辩方策略 |

证据对抗 |

|

侦查阶段 |

以“组织考试作弊罪”立案,认定卢某某为 |

多次会见当事人,明确案件细节;申请取保候审,强调其边缘性作用 |

提交《取保候审申请书》,重点论证卢某某无组织行为、未获利 |

|

审查起诉 |

起诉书指控卢某某构成组织考试作弊罪,建议量刑一年以下有期徒刑 |

提交法律意见书,主张罪名应为“代替考试罪”;提交类案检索报告(含3份生效判决) |

对比《》第二百八十四条之一第一款与第三款,强调卢某某仅为帮助犯 |

|

庭审阶段 |

人强调卢某某在中的组织性作用 |

重点质证“组织性”要件:涉案人数少(仅2人)、非产业化运作、未从中牟利 |

出示微信聊天记录、转账凭证等,证明卢某某仅为信息传递者 |

四、办案思路

本案核心争议在于罪名的准确认定。辩护人认为,卢某某的行为更符合《刑法》第二百八十四条之一第三款“代替考试罪”的构成要件,而非公诉机关指控的“组织考试作弊罪”。具体理由如下:

行为性质分析

- 组织性要件缺失:根据司法解释,“组织考试作弊罪”要求组织“多人、多次”作弊,且具有产业化特征。本案中,卢某某仅介绍1名替考者为2名考生代考,未形成稳定组织链条,不符合“组织性”要求(参考类案:四川省泸州市xx区谢某案)。

- 主观认知局限:卢某某长期从事普通文职工作,对“替考入刑”缺乏明确认知。其多次向王某某确认行为合法性,得到“不会有事”的误导性答复,佐证其主观恶性较低。

量刑情节考量

- 自首与立功:卢某某经电话传唤主动到案,如实供述并规劝同案犯自首(高X、林X),依法构成立功(援引《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条)。

- 利益无关性:卢某某垫付考试费用且未收取报酬,区别于“职业替考中介”,社会危害性较小。

类案检索支撑

提交四川省xx县、江苏省徐州市xx区等法院生效判决,证明类似“边缘性参与替考”行为多被认定为“代替考试罪”或免予刑事处罚,推动法院对罪名的审慎认定。

五、办案结果

法院采纳自首、立功、初犯等量刑情节,对卢某某判处有期徒刑六个月(缓刑一年),罚金五千元。尽管罪名未被变更,但通过精准辩护实现量刑大幅从轻,有效维护当事人合法权益。

六、办案心得

本案系一起典型的“罪名争议型”辩护案件,核心启示有三:

- 罪质辨析需紧扣规范要件:组织考试作弊罪的适用需严格把握“组织性”“规模化”特征,避免泛化解释;

- 类案检索是突破法律争议的利器:通过检索近三年类案裁判规则,可有效引导法官参考同类案件裁判尺度;

- 量刑情节挖掘应注重细节:如本案中“垫付费用”“规劝同案犯”等情节,虽不影响定性,但对量刑具有关键作用。

七、判决书

发表评论